因为忙着写书的缘故,好些天没更新了。今天发一篇吧,还是谈谈文学。

在上一篇公号文俄国文化有一种伟大的病态里,评论区有人提到了莎士比亚,问和托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基比起来,莎士比亚怎么样?在我的评价系统里,莎士比亚要比他们两个略微高一点。当然,这做不得准,只是个人偏好。我更喜欢莎士比亚。在我看来,他特别有生气,有活力,跟这个世界本身一样丰富多彩。托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基是伟大的作家,而莎士比亚像是个伟大的精灵。

不过今天我想谈的不是莎士比亚的文学成就,而是他戏剧里涉及到的一个主题:民众。

01

莎士比亚早期写过一个三联剧《亨利六世》,主要讲玫瑰战争的历史。在莎士比亚作品里,《亨利六世》地位不算太高,而且很可能是他跟别人合写的。但是这部戏剧里有一幕很有意思,值得在这里讲一讲。

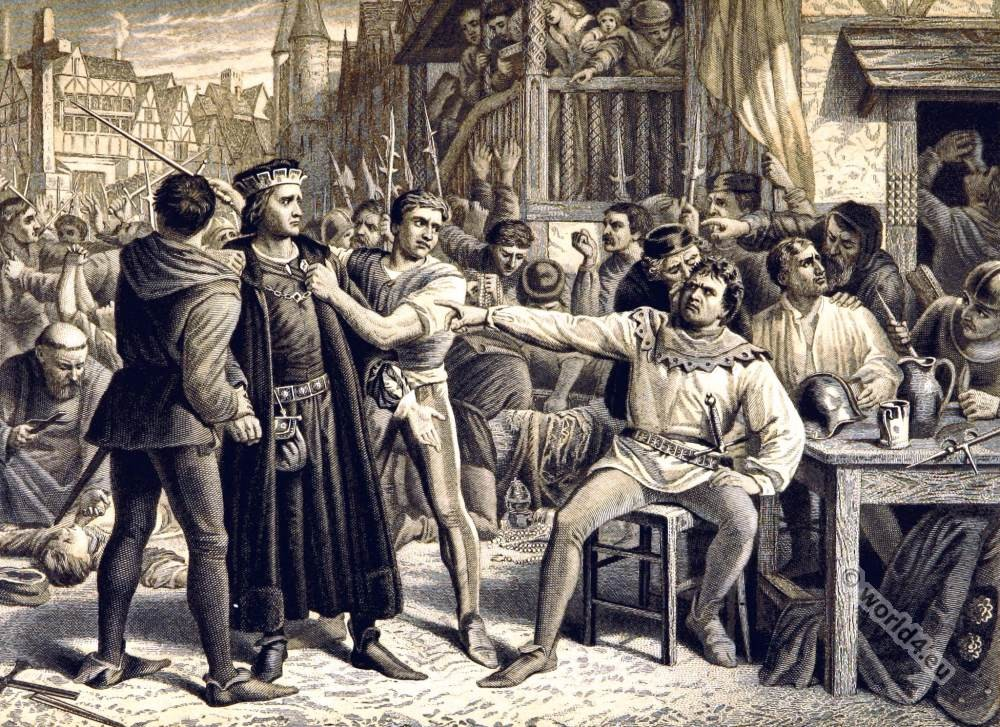

这一幕牵涉到历史上的杰克.凯德起义。杰克.凯德是个英国底层老百姓,在1450年发动了一次叛乱。他带着一帮老百姓杀进伦敦,国王吓得仓皇出逃。凯德在伦敦大开杀戒,胡作非为了一阵子。一开始,伦敦市民对朝廷也不满,挺支持凯德,后来发现他们搞得太不像话,就转而跟他作对。最后凯德失败,被砍掉了脑袋。整个故事大致就是这个样子。

杰克.凯德叛乱

莎士比亚把这个历史事件写成了一场民粹主义的狂欢。大家都听说过勒庞的《乌合之众》,其实莎士比亚对这帮人的研究要比勒庞早两百多年,而且写的更活灵活现。如果拿未来的历史去对照,更会觉得莎士比亚有先见之明。

在戏剧里,为了鼓动这帮乌合之众,凯德的第一招就是画大饼:

以后在我们英国,三块五的面包只卖一块钱,三斤的酒桶要改成十斤。我要把我们的国家变成公有公享。我要取消货币,大家敞开来吃我的,喝我的。

用现在的话,就是“巫术经济学”,民粹主义百试不爽的利器。国家有的是好东西,来吧,弟兄们,可劲儿造!后来委内瑞拉、津巴布韦的大饼都是这么画的。

这一招老百姓当然热烈拥护。但光是画大饼还不够,凯德还需要第二招,就是反智。群众一向讨厌知识分子,满嘴听不懂的、伤天害理的话,所以反智最能获得他们的拥护。

凯德宣布:我们要做的第一件事就是杀光律师。把可怜的小羊剥皮,做成羊皮纸,然后再上面写上一大堆字,就能把一个人害得走投无路,那又是多么混账?

老百姓热烈鼓掌。而且凯德不光是这么说的,也是这么做的。附近正好有一个读书人,“正在教小孩子们写字”,结果被当场拿获。群众们兴高采烈地揭发说:这个坏蛋口袋里居然有一本书,上面还有红色的大写字母!

凯德代表群众对他进行了审判:说!你平时是自己签名呢,还是像一个诚实的好人那样画上一个记号?

这个读书人说:我会写字,能签名。

群众马上高喊:啊哈,他坦白了!他是坏蛋!然后凯德就下令把他吊死了,把笔和墨水瓶绕着尸体脖子上。

但是这个社会没人写字认字,怎么管理国家呢?很简单。凯德宣布:把国家的档案全烧掉!今后法律就从我的嘴里出来。我的嘴就是英国的国会。

群众最喜欢事情办得这么简洁明快,当然报以热烈掌声。但是,饼画了,智反了,还缺少一定精神性的东西,所以凯德第三招就是提供一点触及灵魂的追求,那就是爱国情操。

凯德指出:英国的死敌就是法国,英国现在为什么出这么多乱子?为什么不能在海外扬眉吐气?就是因为英奸太多。比如说,国务大臣塞伊就是个英奸!塞伊会说法国话,而法国是我们的仇敌。我倒要请问诸位,一个说敌人言语的人能都是个好大臣吗?

群众高呼:当然不能!我们要他的脑袋!

果然就要了塞伊的脑袋。凯德带人冲进伦敦,活捉了塞伊,对他进行了全方位的审判。他的罪名主要有两个。第一,把祖国领土出卖给了法国。至于怎么卖的,我们群众并不清楚,但越是不清楚,越是证明塞伊的手段阴险隐蔽,罪加一等。第二,开办学校,腐蚀毒害青年,简直比中国的公知还坏。

后一条尤其可恨。凯德怒斥塞伊道:以前在我们英国,根本没有什么书!我们的祖先在棍子上刻道道儿就能计数,你却想出印书的办法,还无耻地建了一个造纸厂!你还找来了很多人,让他们大谈什么名词呀,什么动词呀,以及这一类的可恶字眼儿,这都是任何好人的耳朵所不能忍受的。

结果,群众把塞伊脑袋砍了下来,然后把他女婿的脑袋也砍了下来。两个人头都绑在竹竿上,让它们亲嘴。英国群众的爱国情绪得到了极大的满足。

凯德的起义队伍声势浩大,看上去形势一片大好,谁知道国王派来的军队一来,登时土崩瓦解。不过他们倒不是被打败了,而是朝廷的将军也学会了凯德的手段,祭起爱国的大旗,然后再画大饼:

你们忘了老王亨利五世吗?(亨利五世是个很能打仗的国王,在阿金库尔战役里彻底击败法国)现在的国王就是他老人家的亲儿!他有钱,你们有力气,联合起来打到法国去呀!到了那儿,想怎么抢怎么抢!你们还在这里闹事,可怕的法国人就要入侵咱们了!我已经见法国人在伦敦昂头阔步,见人就骂骂一声“懦夫”。嗳哟哟,宁可让一万个凯德完蛋,也不该受法国人的欺负。来呀,跟着国王,打到法国去!打到法国去!

凯德的手下登时撇下他,高喊:跟着国王,打到法国去!打到法国去!

画饼者被反画饼,爱国者被反爱国,凯德就这么垮台了。他昔日的手下很起劲地要去捉拿他,因为朝廷为他的人头悬了一千英镑的赏。

02

真实的凯德起义并不完全是这样。他们确实杀了塞伊和他的女婿,也确实极其厌恶能读书识字的人,也确实在伦敦打砸抢了,但是那些煽动性的话大多是莎士比亚自己编的。他这么要这么编呢?主要还是因为他对“暴民”有种深深的恐惧。

在这方面,他跟勒庞是一样的,觉得人凑在一起智商就会下降,很容易变成乌合之众。除了《亨利六世》以外,他有一部很有名的戏剧《裘力斯凯撒》,也涉及到了这个问题。

《裘力斯凯撒》写于创作中期,一般来说,研究者都认为这是他第一部成熟的悲剧。这部戏剧里第三幕第二场特别有名,它描述的就是凯撒被刺以后民众的反应。

什么反应呢?就是随风倒。

一开始,刺杀凯撒的勃鲁图斯对他们演讲。这套演讲也没什么逻辑,反正群众也不需要逻辑,它主要是一些口号:

我杀了凯撒,但是我不是出于私怨。凯撒是个好人,但是为了祖国,我不得不杀了他,因为他的行为已经危害到了罗马。请问:你是愿意做奴隶,还是愿意做自由人?你是愿意做外国人,还是愿意当个堂堂正正的罗马人?你是愿意出卖祖国,还是愿意热爱祖国?如果你愿意当奴隶,愿意当外国人,愿意出卖祖国,那你就来骂我吧!

这就是不讲理啊。凭什么愿意出卖祖国的,才来骂你呢?但是群众一听就上当动了。谁愿意承认自己想当奴隶,当叛徒呢?所以大家马上欢呼:“我们绝不骂你!一切光荣属于勃鲁图斯!”

但是等轮到凯撒的党羽安东尼讲话的时候,情况又变了。

安东尼的演讲洋洋洒洒,陈述了凯撒是多么好的一个大好人,强调了他是多么信任勃鲁图斯他们,但是勃鲁图斯居然杀害了他!他连比划带说:你看这一刀是勃鲁图斯捅的,这一刀是凯歇斯捅的!当时凯撒什么表情,心里又是咋想的,都说得清清楚楚,好像安东尼就站在他身边似的。最后,安东尼又祭出了一招杀手锏,当然也是他临时瞎编的:凯撒立了一条遗嘱,给在座的每位市民75个银币!75个呀!买成酒能喝好多天啊!

《裘力斯凯撒》现代剧场版

群众马上反水了:“啊,伟大的凯撒,我们要为他报仇!勃鲁图斯是个坏蛋!他的同党也都是坏蛋!干死他们!”

说干就干,他们马上抓捕勃鲁图斯那帮人。这些刺客们跑得快,一个都没逮着。倒是碰上了一个叫西那的诗人。很不幸,勃鲁图斯党羽里有一个人也叫西那,结果这个诗人就倒了霉。

诗人大喊大叫:重名了重名了!我不是参加叛党的西那,我是诗人西那!

按理说,碰到这种情况就该停下来查一查,看到底是不是一个人。可是罗马群众凑在一起的时候,从来不调查。调查就不是罗马群众了。“不管他!他的名字叫西拿,那就西拿这两字从他心里挖出来!”

直接就给弄死了。

罗马群众发出正义的怒吼:“撕碎他!撕碎他!拿火把来!到勃鲁图斯家,到凯歇斯家,把他们家杀光烧光!去几个人到狄歇斯家!几个人到凯斯卡家,再去里加律斯家,全部烧光!”

这就是莎士比亚眼里的“乌合之众”。

那么为什么安东尼的演讲成功了,勃鲁图斯的演讲最终却失败了呢?后来的莎士比亚研究者也分析过很多原因,比如先后顺序,修辞手法,物质利益等等。但这不是最根本的原因。

最最重要的一点是什么呢?

是勃鲁图斯犯了一个天大的错误:他不够极端。

他确实不讲逻辑,开口就是排比句,这一点做的很好,值得表扬。但是他还是把问题弄复杂了。勃鲁图斯在演讲里一再强调“凯撒不是个坏蛋,但是为了祖国必须杀他”。他这么做当然是出于正直的性格,觉得论人论事要公正。但是罗马群众最不需要的就是公正。公正是理中客的标志,我们唾弃!我们需要找到好人和坏人,然后跟着好人去杀坏人。结果你说凯撒不是个坏人!这无法满足罗马群众的心理需求。

看在几个掷地有声的排比句上,他们凑合着感动一下,但这经不起风吹浪打。反观安东尼,给出的结论就简单的多:凯撒是个天大的大好人,勃鲁图斯他们是一群十恶不赦的坏蛋,背叛了凯撒!

勃鲁图斯说:凯撒是个好人,但是我们不得不杀他;安东尼说:凯撒是个好人,杀他的是坏蛋!这两种说法,你说罗马群众喜欢哪一个?

当然是第二个了!听上去就解恨。

勃鲁图斯唯一的机会就是把问题简单化,把彩色的世界变成黑白世界:凯撒是个十恶不赦的坏蛋,不光想当暴君,还要把罗马出卖给帕提亚人!我们要他的财产没收,全部分给诸位市民,每个至少85个银币!

当然,这样说未必一定成功,但那是他唯一的机会了。结论必须极端,必须黑白分明,而且必须有坏蛋。至于真实不真实,那是罗马群众最不在意的事情了。他们在意过倒霉蛋西那的真实身份吗?

同样要声明,这段剧情也同样不完全符合事实,只能说莎士比亚眼里的民众就是如此。说到这里,顺便多说一句,关于《裘力斯凯撒》这部剧,鲁迅发表过评论,而且态度有明显的变化。

一开始,鲁迅认为,罗马群众里肯定也有很多理性冷静的人,不为这些煽动者所操纵,但是可惜被压制,甚至被杀戮了。但是一年以后,鲁迅的口风就变了。他说:这帮罗马人其实根本不在乎谁是好人谁是坏人。他们是‘鸡来迎鸡,狗来迎狗’,表现出来的义愤不过是做戏,其实呢?“只要他们给饭吃,给戏看,就好。群众,是英雄的大炮的食料,而英雄,从群众看来,不过是余兴。”

这还是我们熟悉的那位鲁迅,说话有时不免愤世嫉俗,但确实有独到的视角。

03

还是说回到莎士比亚。

这种对“乌合之众”的敌意,其实倒也不是莎士比亚自己独有的特点。毋宁说,这是英国作家骨子里的印痕。其他欧洲国家的作家并非如此。不要说俄国作家,就连法国作家提到群众运动时往往也是眉飞色舞,慷慨激昂,用郭德纲的话,就是“恨不得找个恶势力,跟它同归于尽”。就拿雨果来说,他虽然是个伟大的人道主义者,对于滥杀无辜的事情极其厌恶,但是一写到人群、战斗、街垒、口号这些东西,还是忍不住热血沸腾。大家看看《悲惨世界》里的那些场景描写就知道了。

而英国作家好像对这些东西有先天的免疫性。从莎士比亚到狄更斯,从狄更斯到奥威尔,他们都对“乌合之众”忧心忡忡。这种保守性在欧陆国家是很难找到的。

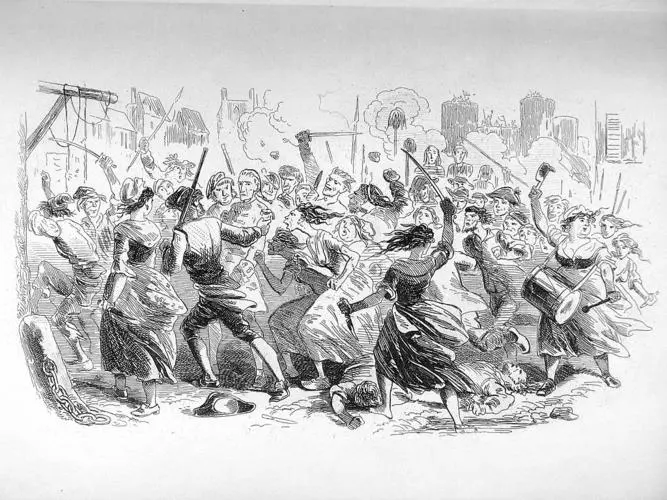

就拿狄更斯来说,他在《双城记》里描写过法国大革命。狄更斯并不同情法国的那些贵族,觉得他们大部分都是坏蛋,所以才会招来革命。但是他描写起巴黎街头的法国群众,还是忍不住把他们写成一帮穷凶极恶的乌合之众:

他们有五百多人,但跳起舞来就像五千头恶魔。他们跟着这支歌曲舞蹈,节拍疯狂激烈,仿佛众人齐齐咬牙切齿…….他们排成和街道一样宽的长排,低着头,高举双手,尖叫着猛冲而去。没有什么争斗能比得上这场舞蹈的一半可怕。这简直就是一项堕落的运动,残忍至极。

狄更斯想象中的巴黎群众

是不是很像《亨利六世》里的那些伦敦暴徒?

其实莎士比亚和狄更斯都没真的见过打家劫舍的乌合之众,都是想象出来的。但是他们越想象越害怕。他们压根不相信群众“自发的正义”,而是打心眼里认定:一大群人这么凑在一起,那准没好事儿发生。

奥威尔和莎士比亚他们不一样。他是个坚定的左派,有改造社会的强烈热情,可是英国人的保守倾向真是深入骨髓,就连奥威尔也不例外。奥威尔在一篇书评里就说:人的天性里就是需要鲜血、需要旗帜、需要口号、需要一些让他们忘掉理性的东西。但是他对人性里的这个倾向忧心忡忡,认为这会导致极其可怕的后果。

我在之前的文章里说过,文学往往能反映出民族的特性,英国作者和俄国作家就是不一样。有些读者不太同意,财新的米琴老师还专门写两篇文章反驳,但是我还是坚信这一点。个体当然存在例外,但是作为一个整体,英国作家和俄国作家就是不一样。俄国作家就是更激进,更追求宏大,眼睛更多地盯着天国,而英国作家就是更世俗,更谨小慎微,眼睛更多地盯着地面。

俄国的高尔基说:“让暴风雨来的更猛烈些吧!”而英国人呢?他们以前在欧洲最出名的民族梗,就是他们不管走到哪儿,都随着带着一把伞。

04

不过大家也不要以为,莎士比亚就是单方面地歧视劳动人民。实际上,他就跟狄更斯、奥威尔一样,对贵族也没有多少好感。英国作家往往如此,他们可能会有点势利眼,对贵族们心存艳羡,但是这种艳羡里往往又掺杂着一点鄙视。毛姆就是个最好的典型——当然这个话题有点扯远了,还是说回到莎士比亚。

在《亨利六世》里,贵族们一个个也都是自私卑鄙,利欲熏心(这一点倒完全符合史实),就算偶尔有个把格洛斯特公爵这样的好贵族,也都不会有好下场。这一点在《科里奥兰纳斯》里表现得更明显。《科里奥兰纳斯》是莎士比亚写的最后一部悲剧,讲的是罗马共和国的故事。它也是莎士比亚戏剧里政治性最强的一部,主题就是贵族与平民,精英与大众之间的斗争。

在《科里奥兰纳斯》里,贵族并不是什么好东西。城市发生饥荒了,贵族们还是把持着粮仓不肯放粮。穷人起来抗议,贵族们还发表了一套奇谈怪论:别看我们吃的肥头大耳的,其实我们不是为自己吃的,是为你们吃的。对于罗马来说,我们贵族就像肚子,你们就像四肢。粮食啊肉啊先到我们这里来,我们消化完了再把营养输送给你们,这样也省得你们消化了。

贵族的首领是科里奥兰纳斯。他虽然战功赫赫的,但是对穷人是极端的鄙视。凭什么提供社会保障?该饿死就饿死好了。这帮“反复无常,腥臊恶臭”的群众,就不该允许他们有发言的权利!

可是,若果真要像科里奥兰纳斯建议的这么去做,那就是在人为创造一个罗马版的杰克.凯德了。幸好罗马有护民官制度,护民官引导着罗马平民放逐了科里奥兰纳斯。结果科里奥兰纳斯一气之下,勾结外国人杀回罗马。

莎士比亚在这里其实提出了一个问题,到底应该听科里奥兰纳斯这些傲慢的贵族呢,还是听那些反复无常的群众呢?他提出了问题,但没有回答问题,因为他似乎觉得这两伙人都有问题。

那到底该寄希望于谁呢?

其实在《亨利六世》里有一个隐喻。在这部戏剧里,最终干掉杰克.凯德的,是一个叫艾登的乡绅。

艾登说自己宁愿在自己的花园里散散步,也不愿到宫廷里当贵族。“我对于父亲留给我的这份小小的产业深感满意,觉得它比一个王国还好。我不愿意坑害别人,也不愿意勾心斗角,都能维持住自己的产业,就心满意足了。”

这是一个典型中产阶级的心声。而就是这个中产阶级乡绅最终在比武中砍死杰克.凯德,结束了动乱。莎士比亚的研究者大多认为,这是莎士比亚无意中给出的结论:贵族和底层都不可靠,还是要靠土头土脑的中产阶级才能维持稳定。

这是一个非常非常英国化的选择,实际上它也预示了英国未来的道路。非常凡俗,非常缺乏戏剧性,但也帮助英国避开了很多灾难。可以说,英国文学几乎是一部对中产阶级的持续性赞歌。英国作家讽刺中产阶级的虚伪,势利,懦弱等等一系列毛病,但这种讽刺是一种对“自己人”的讽刺。你看十九世纪的英国小说里,好人总是有好报,而好报是什么呢?就是主人公最终掉回到中产阶级的安乐窝里。

这就是英国之为英国啊。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号