01

1368年,明朝建国,朱元璋在南京登基。三十多年后,靖难之役爆发。燕王朱棣攻陷南京,成为永乐皇帝。

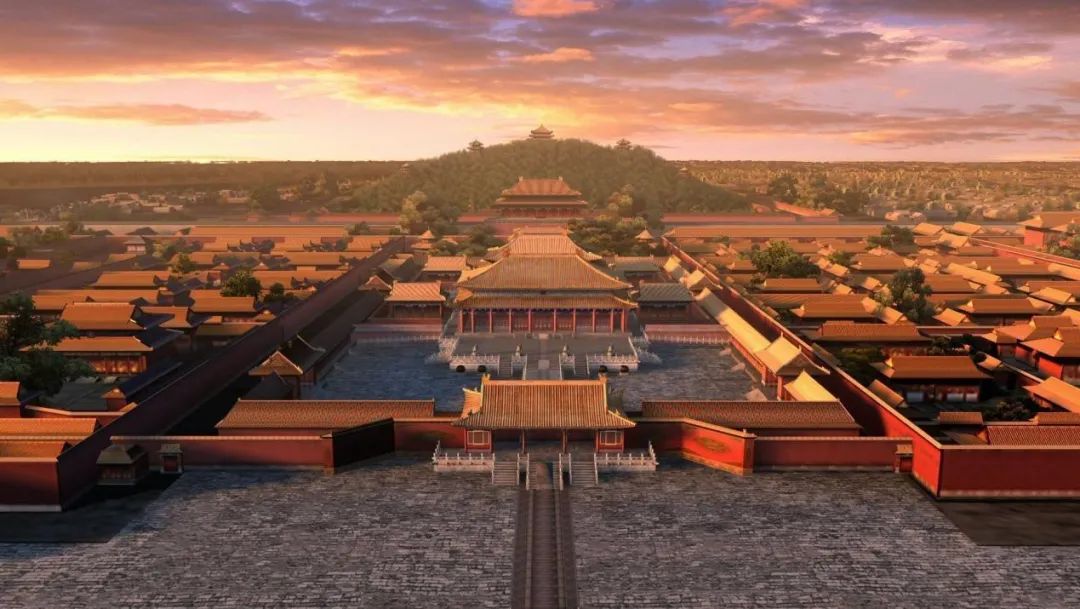

然后,他做了一个意义深远的决定:将京师迁往北京。京城,自然要有皇宫。1406年,永乐皇帝开始修建紫禁城,到1420年,紫禁城正式完工。

距离今天,已有六百年。

六百年,一个个帝王来了又去,不变的是红墙金瓦的紫禁城

洪武、永乐年间,是动荡的岁月,但也是明朝充满朝气的青春时代。蒙古人被彻底赶回了漠北,明朝大军几次度碛北伐,这也是中国王朝史上最后自南至北的跨漠之战。

而在国内,近百年的蒙元统治结束了,文化和经济迎来了一次复苏。永乐皇帝开始修订那部包罗万象的《永乐大典》;解缙开始了他的狂草书;戴进则开始钻研他的水墨山水;而景德镇则也做出了“白如凝脂,素犹积雪,殷红灼烁,宝光耀目”的压手杯和抱月瓶。

民间经济逐渐焕发活力,各类消费品欣欣向荣地增长。战争期间昙花一现的禁酒政策很快结束,紫禁城对于酒的态度越来越宽容,最终取消了酒类专卖,酿酒业迎来了爆发性的增长。像金盆露水、松液酒、茵陈酒、戊戌酒、花蛇酒、青蒿酒这些在今天听来已经陌生的酒名,都逐次涌现。而在帝国的四川盆地边缘叙州府(今四川宜宾),一批酿酒作坊在1368年,也就是王朝开国之年就投入了使用,在这时也更加焕发生机,并一直不间断使用到了如今。

日月迁流,时光轮转,紫禁城从一个宫殿成为一个象征,又从一个象征成为一个民族的情结。

它,见证了中国六百年的历史。

02

紫禁城是中国传统文化的汇聚之地,守护之所。

它几乎收集了全中国最精华的绘画和书法。这当然是借助皇权的力量,但没有这种力量,很多文化珍宝就会消失掉。

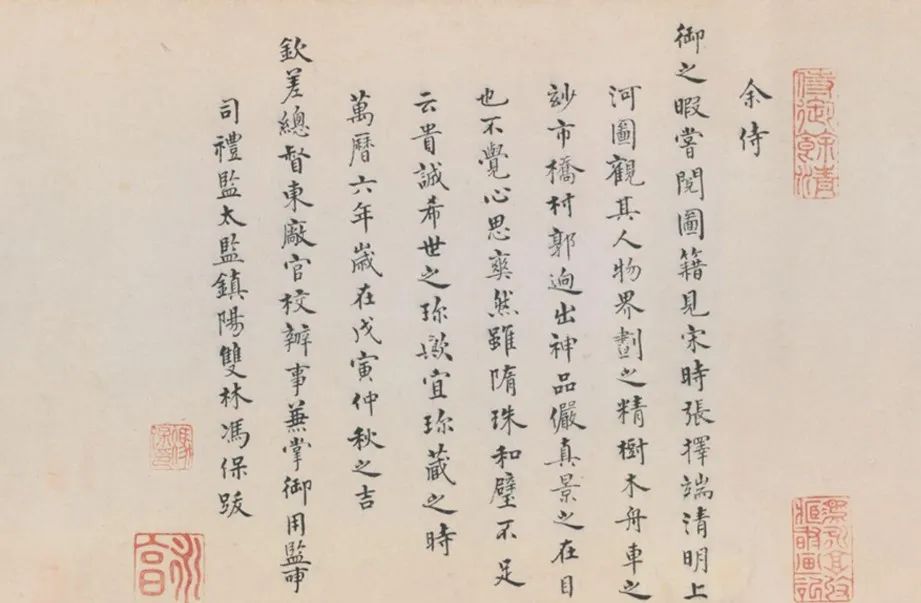

就像《清明上河图》。在它背后就有一段复杂的收藏历史。

《清明上河图》的第一位收藏者是宋徽宗。经过几百年的战乱和变迁,它几乎彻底销声匿迹了,谁也不确定它在哪儿。直到后来,严嵩倒台。嘉靖皇帝才在他的藏品里发现了《清明上河图》。它流入了紫禁城的书房。

然后,它居然被偷了。

很长时间里,人们都传说《清明上河图》被一个小太监偷了。他把这幅画藏进某个宫殿的排水孔里,准备日后再带出去。结果连着三天倾盆大雨,等他再拿出《清明上河图》的时候,发现它已经被泡坏了。就这样,小太监就像憨豆先生毁掉《惠斯勒的母亲》一样,毁掉了《清明上河图》。

可这个传说是被故意编出来的。小太监的故事为大太监的偷盗做了掩护。这幅画落入了冯保的手里,上面还留下了他的题跋。然后呢?然后这幅画就人间蒸发了一样,再也没了消息。名画一旦脱离紫禁城的翼护,往往就面临彻底消失的危险。

《清明上河图》上赫然有冯保太监的题跋,可是没有任何记录显示这是皇上赏给他的。哪儿来的?

专家说:应该是偷的。

几乎所有人都以为这幅画失传了。但是两百多年后,查抄湖广总督毕沅财产的时候,它忽然奇迹般地浮出水面。《清明上河图》再次回到紫禁城。这次,它被郑重地留在了延春阁。紫禁城紧紧地看护着它,再也没有犯曾经的错误。

我们今天看到《清明上河图》就是延春阁的藏品。

六百年里,紫禁城就像一个巨大的收容站。在鼎盛时期,它的收藏超过了10000件,其中晋唐宋元书画2000件,明代书画2000件。中国虽然有过无数的字画珍品,但是绝大部分都被时光给吞噬掉了。《韩熙载夜宴图》消失了,《洛神赋图》消失了,《步辇图》也消失了,我们现在看到的都是后世的摹本。战争,动乱,火灾,水灾,或者简单的家道中落,都可能彻底终结一件文化珍品。

而紫禁城用皇权打造了一座艺术品的诺亚方舟,带着它们穿越岁月之河的颠簸,让它们得以幸存和延续。

03

当然,不仅仅是传承。在六百年的时光里,紫禁城推动了很多文化与工艺的发展。

它不仅仅是个收藏之地,也是个庞大的采购和生产基地,它的喜好可以影响到整个社会的风向。所以,很多工艺的创新都可以从紫禁城这里找到源头。

比如珐琅技术。

画珐琅技术传自西洋,但是在紫禁城却籍此创造出了世上独一无二的珐琅彩瓷。这场努力源自康熙皇帝。他看到法国传教士带来的铜胎画珐琅后,一下子着了迷。康熙皇帝在造作处下,设立了珐琅作,专门研发如何将这种技术嫁接到瓷器上。为此,他甚至在养心殿设置了一个烧制珐琅彩的小窑。

经过几十年的摸索,紫禁城的珐琅作终于成功地烧制出了瓷胎画珐琅。这是中国瓷器工艺的一次飞跃。只是它还无法制造珐琅颜料,只能全部进口。到了雍正即位以后,安排让十三弟允祥挂帅,研发珐琅颜料。六年以后,终于研发出来了国产的颜料。自此,珐琅彩瓷有了突飞猛进,变得色彩鲜艳,构图细腻。

乾隆时期的珐琅彩瓷已经能够达到如此细腻的程度

是的,紫禁城里不仅有帝王后妃的勾心斗角,也有这样精益求精的工匠精神。

除了瓷器,紫禁城对木工、银器、纸张、织绣、食品、茶、酒的工艺文化都有极大的推动。以酒为例,紫禁城建立伊始,永乐皇帝就设立了“御酒坊”,交由提督太监管理。御酒坊造过许多酒类精品:荷花蕊、寒潭香、秋露白、金茎露、太禧白等等。崇祯皇帝最喜欢的就是金茎露和太禧白。喝过的人也都认为这两种酒“色味冠绝”。

上有所好下必甚焉,在紫禁城的推动下,民间的酒业也开始有了爆发性的增长。大家都以向紫禁城看齐为荣,就像明代叙州府(今四川宜宾)那批古老酒窑酿出的“姚子雪曲”,也一度成为宫廷贡酒。现代白酒工艺,基本就是那个时代定型。

对于中国酒业,明代是转折性的时代,而紫禁城则是背后默默的推手。

它是中国财富最大的一座销金窟,但也是中国工艺创新最大的一个发动机。

04

六百年,对紫禁城来说是一个文化传承的历史,也是一个不断创新的历史。

而四川那批在1368年就投入使用的酒窑,也经历了同样的历程。在当时,它酿出的酒被称为“姚子雪曲”,也被称为“杂粮酒”。这两个名字你可能很陌生,但它的另一个名字你肯定知道,那就是“五粮液”。

在“中国酒都”宜宾市老城区内的鼓楼街,有一处明清砖木结构酒坊。这些始于1368年的古窖池群,至今还在这里工作,从未中断过发酵。这是中国现存最早、保存完好,连续使用时间最长的地穴式曲酒发酵窖池。

白酒酿造讲究“千年老窖万年糟,酒好须得窖池老”。窖池的好坏决定着窖池的微生物生态,也直接决定着白酒的品质,也正因为如此,这些经历过漫长岁月的的窖池更弥足珍贵。1998年,五粮液“长发升”老作坊的古窖池被公布为省级文物保护单位;2005年,五粮液明代古窖泥被中国国家博物馆收藏,被外界称为是馆中收藏的唯一一件“活国宝”。

几百年来,五粮液传承的不仅仅是窖池,也是窖池背后的古法酿造技艺。从起糟、拌料、上甑到蒸馏、摘酒……,五粮液始终在坚守和传承。也正因为这种传承的力量,五粮液酒传统酿造技艺在2008年被评定为“国家级非物质文化遗产”。

就像紫禁城一样,五粮液在传承之外,也在不断地创新。在传统酿酒工艺的基础上,五粮液还有自己独特的秘诀——“1366”,即一极、三优、六首创、六精酿。比如一极,是指五粮液酿造工艺复杂且相对极端;六首创,指五粮配方、包包曲、跑窖循环、沸点量水、双轮底发酵和勾调双绝这六项五粮液率先发明的技艺。

这些词在我们看来也许过于专业复杂,但是在这每一个名词背后,都是持久的实验摸索、极端苛刻的操作标准。以“五粮配方”为例,就是不断研究反复调整的结果。高粱36%、大米22%、糯米18%、小麦16%、玉米8%,实践证明这种搭配酿造出来的结果才是最完美的。而在“包包曲”这个萌萌的名字背后,是工人们在高温的环境下全程参与的10多道工序、4000多个小时精心“呵护培育”。

从一粒粮食到一滴五粮液的过程中,必须经历100多道工序,而每一道工序都有着岁月的沉淀和不断的创新。

05

六百年。

时间会留下自己的味道。

传统与现代,历史与未来,匠心与传承,守护与突破,混在一起,酿出了时间的味道。岁月落在紫禁城的院落里,散发出丹墀与砖瓦的气息。岁月落在古老的酒窑上,散发的则是馥郁的浓浓酒香。

六百年后,紫禁城与五粮液携手推出大型历史文化纪录片《紫禁城》,一起致敬这段漫长岁月。

-10月22日起,北京卫视 每周五、周六晚播出

六百年的紫禁殿宇,六百年的古窖作坊,同样诞生于大明王朝的青葱时代,同样在岁月流转里转变为传承的纽带,转变为时光的奇迹。

点击下面的视频,一起看过那六百年白酒红墙,大地山河。

一起品味时间的味道。

北京卫视每周五、周六晚,让我们与《紫禁城》一起

品味时间,致敬岁月

不见不散!

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号