01

前些天带孩子去医院检查视力,等完事儿出来,在门口看到有卖烤地瓜的老大爷。

孩子要吃,那就买呗。但是这个老头真是有点不讨人喜,眯缝着眼看人,嘴里唧唧歪歪的,还非要卖给我们个儿最大的烤地瓜,“这个最甜!里面的瓤都烤透了!你们不懂,挑地瓜就得挑这样的。信我的,没错!”

结果地瓜芯是半生不熟的。

在车上,孩子一边吃,一边怅然:“我看的书上,一说卖烤地瓜的老大爷,都是笑眯眯的,又善良又和蔼,怎么这个老大爷有点凶啊?”

确实,在她们的读物里面,老人都是和蔼可亲的,卖烤地瓜、烤栗子之类的老人尤其和蔼可亲;残疾人都是充满阳光的,坐轮椅的、视力缺陷的残疾认尤其充满阳光;体力劳动者都是善良淳朴的,打扫卫生的、拉车扛包的尤其善良淳朴。至于挑夫,那几乎个个是圣人。

当然,有钱人大多都是坏蛋。

其实我小时候收到的教育也是这样。我印象特别深的就是《一件小事》。鲁迅在文章里热情地赞美了一位人力车夫。为了造成对比效果,鲁迅甚至多多少少有点矮化自己,最后车夫大无畏地搀着“老女人”走进警察局,鲁迅说:

我这时突然感到一种异样的感觉,觉得他满身灰尘的后影,刹时高大了,而且愈走愈大,须仰视才见。而且他对于我,渐渐的又几乎变成一种威压,甚而至于要榨出皮袍下面藏着的“小”来。

这件小事还不断地教鲁迅惭愧,催鲁迅自新,并增长鲁迅的勇气和希望。

02

《一件小事》这篇文章相当奇特,不太像鲁迅的笔墨。鲁迅写文章很少这么夸张,更不会这么上纲上线的正能量。当然,鲁迅很可能真的碰到过这样一位好人好事,但他一生中碰到过很多好人好事,自己也做过很多好事,何至于如此一惊一乍,甚至连人家的背影都打破透视原理,需要仰视才见呢?

这里是有时代背景的。

鲁迅写《一件小事》的时候,学术界正流行“劳工神圣”的说法,认为他们是最伟大、最神圣、道德最高尚的群体。大家都觉得应该赞美一下。但是知识分子熟悉那些劳工呢?除了家里的佣人,主要就是车夫了。佣人这个群体有点不好措辞,所以大家一股脑儿都来赞美车夫。沈尹默、冯文炳、刘半农、李大钊、胡适、郁达夫等等都写过人力车夫。

就拿郁达夫写的《薄奠》来说,里面的马车夫就是一个极可敬的好人。他穷得难以为生,但还是拼命攒钱,就是想买下一辆属于自己的黄包车,省的受车行盘剥。郁达夫为了帮他,偷偷把一块怀表放在车上。谁知道第二天一早,车夫就上门来归还:“先生,这是你昨晚掉下的吧?”

偷偷往车里塞怀表,人家第二天早上归还,这种情节可信吗?也许是我小时候写作文写多了,总觉得这个写作手法过于熟悉,有点可疑。当然,很可能是我心眼脏了,实际上就是真事也未必。

大家都来赞美车夫,鲁迅也就只好跟进。但是这毕竟不合乎他的本性,所以写了一篇就停手了。因此在整套《鲁迅全集》里,《一件小事》成了最突兀、最另类的一篇文章。

但是其他作家并没有停手,而是延续了这个风气。大部分民国作家都把底层穷人写成大好人,哪怕有点缺陷也都是压迫者带来的。他们的本性毕竟像金子一样纯洁。巴金就是一个典型。他说:“在鸦片烟灯旁边,我曾帮过轿夫们烧火煮饭。在这一群没有知识、缺乏教养的人中间,我得到了我的生活态度,我得到了那个近于原始的正义的信仰,我得到了直爽的性格。”而轿夫老周尤其高尚伟岸,是除了母亲之外,是他人生的“第二位老师”。

当然,轿夫老周很可能真是位大好人。但问题是:他能够代表所有的穷苦人吗?巴金认为是可以的,在《愿作泥土》里,他就断言:“越是不宽裕的人越慷慨,越是富足的人越吝啬。”穷人是最高尚的。

但是,这些赞美穷人的知识分子都不是真正的穷人,也都没有真的在底层里生活过。除非你说大少爷巴金在仆人房里聊聊天,就算是生活过了。真正有点底层生活经验的倒是萧红。她在《呼兰河传》里描绘出的底层世界,就迥然不同于郁达夫和巴金。

萧红和张爱玲是那个年代最优秀的两位女作家

在《呼兰河传》里,不仅环境是残酷冰冷的,人心往往也是残酷冰冷的。压抑、冷漠、家暴、恃强凌弱、底层互害,逼死儿媳妇的婆婆、嘲笑绝户头的儿童……萧红展现了一个沉甸甸的世界。她绝不会说:“越是不宽裕的人越慷慨,越是富足的人越吝啬。”因为她知道人间并没有这样的规律。

但是在《呼兰河传》里,也有善良的人,比如冯歪嘴子就是善良的人,温厚,宽容,既是一个好丈夫,也是一个好父亲。那么到底是冯歪嘴子能代表底层人民,还是小团圆婆婆能代表?

他们都无法代表。任何一个群体里,都有好人有坏人,最多只是比例的差别。只有真的进入这个群体,才能理解千人千面,各有不同。而像巴金、郁达夫那样远远眺望,才会产生“穷人皆XX”的幻觉。

03

不仅中国知识分子有这种幻觉,其他国家也有。

俄国作家在这方面表现得尤为突出。在托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基他们看来,底层的穷人简直就是道德的化身。陀思妥耶夫斯基就认为一个厨房里的杂役也比任何一个欧洲的绅士更高贵。根本轮不到知识分子去教导他们,而是要反过来向他们“鞠躬请教”做人的道理。在托尔斯泰笔下,穷人更是神圣的象征。在《战争与和平》里,他甚至杜撰出一个先知般的农民普拉东,“对眼前所有的人,他都爱,都处的情投意合”,好像农民来到人间的目的,就是为了向知识分子揭示爱的真谛。

在印度也是这样。印度有一个国民作家叫普列姆昌德,有点像印度的鲁迅。他就把所有的美德都赋予了穷苦的底层。在他笔下,婆罗门、地主、有钱人几乎都是坏蛋,而底层的农民虽然贫穷,却“靠自己勤劳的双手,善良的品质,虔诚地信奉宗教”而高尚地活着。

泰戈尔对穷人的赞美也不遗余力。比如他写过一首《无上布施》。比丘为佛陀寻求布施,商人献上了珍宝,财主献上了黄金,但是比丘都不接受,只有当一位贫穷善良的妇女献上了破衣服时,比丘才欢呼地接受了,“前去把它献在释迦佛光辉的脚底“。为什么呢?当然因为穷人是最高尚的,有先天的道德优越性。

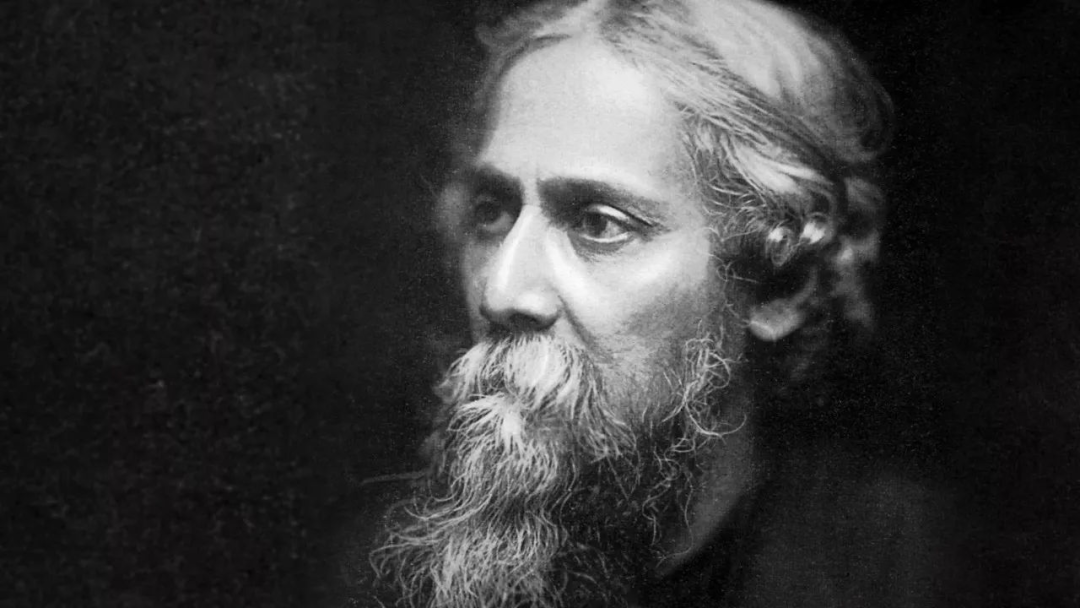

泰戈尔自己是贵族出身,一辈子也没受过穷

但是大家要注意一件事,一个社会越是贫穷,阶层之间越是隔膜,知识分子笔下的穷人往往也越伟岸。

为什么呢?

无非是两个原因。底层越贫穷,知识分子越容易有内疚感;阶层越隔膜,知识分子也容易有偏离实际的印象。就拿美国来说,它的知识分子就很少有赞美底层的情结。因为美国社会是个移民国家,也是个拓荒出来的国家,社会流动性大,体力劳动对大家来说是常事。往历史上倒的话,哪个美国作家的爷爷奶奶、曾爷爷曾奶奶没干过体力活?

一旦熟悉,就没了那种幻觉,作家们很容易明白:穷人和富人都是人,没有什么本质区别。他们都有好有坏,易地而处完全可能会有同样的举动。关于这一点,挨过饿的萧红能理解,而贵族托尔斯泰和少爷巴金则不太容易理解。

04

对于弱势群体来说,被赞美有时并不是一件好事情。

就像过去男人称赞女性“包容”的时候,往往就是自己想找小三了,称赞女性“贤惠”的时候,往往就是自己不想干家务了,称赞女性“富于牺牲精神”的时候,往往就是自己想往死里欺负人了。

知识分子对穷人的赞美,当然动机也许是好的,但是多多少少也有点这样让人不安的影子。底层人民的“淳朴善良”是一种他们不断赞美,但绝不会去尝试的东西。

就拿沈从文先生来说,他是写小说的绝顶高手。在他笔下,湘西是一个充满温情的地方,人们淳朴善良,处处洋溢着一种“原始的高贵”。有人评论说,湘西是沈从文给自己构建的一座“希腊小庙”。在湘西水乡和摩登城市之间,沈从文在精神上绝对站在水乡一边,但在肉体上绝对站在城市一边。他宁愿在物欲横流、人心糜烂的大都市呆着,也不愿回到高贵自然的田园。这也有点像我们的贾平凹老师,他老人家始终忧心忡忡于“乡村的消失”,却始终不肯把户口和住处搬回乡村,充实一下那里的人口。

这不比北京好?

不过,最典型的例子还是张贤亮老师。

他写过一篇相当不错的小说《绿化树》,可以说是集合了对“底层”和“女性”的两大赞美。主人公被打成右派,流落乡村,结果一个叫马缨花的农村女性爱上了他。马缨花不但给他白馍馍吃,还抚慰了他悲伤的心灵,又淳朴,又无私。不光马缨花,就连主人公的情敌——农民海喜喜,跟主人公比起来,也是那么淳朴、高贵、充满活力。

最后呢?最后主人公的苦难生活结束了。他“走上红地毯”参与议政的时候,又想起那位善良淳朴的马缨花,鼻子一酸,噗拉落下两滴泪。至于马缨花和海喜喜,他们当然还在乡村带着,遥远地继续淳朴善良着。

主人公毫无保留地承认对方在精神上比自己高贵,“须仰视才见”。但是在物质世界里,他白馍馍吃了,人睡了,红地毯走了,国家大事议了,什么便宜都占了。

“我比你渺小”,然可以是真诚的谦退,也可以是方便的借口。有时候,它还可以两者都是。

05

那么还是说回到题目。鲁迅为什么会写《一件小事》呢?当然受了大时代风气的影响。但是这种风气和鲁迅的精神本质上是格格不入的。他一直冷眼观世,目光犀利,很少有浮夸的感情用事。

也正因为如此,《一件小事》就成了《鲁迅全集》里的绝响。在此之后,他就很少再描写城市底层这个群体,因为他也知道自己对这个群体实在太过隔膜。倒是在最后的岁月里,他写过一篇《阿金》,是关于某个上海女仆的。阿金真是一个生气勃勃的底层人物,鲁迅对她既欣赏又厌恶,写的颇为活灵活现。跟《一件小事》比起来,鲁迅在《阿金》里没有被理念牵着走。他恢复了用个体化的眼光,观察个体人物的能力。

这也许就是鲁迅了不起的地方。他没有太多理论建构的本领,但是能够凭借直觉,明白有些事对头,有些事不对头。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号