今天我们谈谈历史,谈谈紫禁城

01

1368年,明朝建国,朱元璋在南京登基。三十多年后,靖难之役爆发。燕王朱棣攻陷南京,成为永乐皇帝。

然后,他做了一个意义深远的决定:将京师迁往北京。京城,自然要有皇宫。1406年,永乐皇帝开始修建紫禁城,到1420年,紫禁城正式完工。

距离今天,已有六百年。

六百年,一个个帝王来了又去,不变的是红墙金瓦的紫禁城

洪武、永乐年间,是动荡的岁月,但也是明朝充满朝气的青春时代。蒙古人被彻底赶回了漠...

01

1368年,明朝建国,朱元璋在南京登基。三十多年后,靖难之役爆发。燕王朱棣攻陷南京,成为永乐皇帝。

然后,他做了一个意义深远的决定:将京师迁往北京。京城,自然要有皇宫。1406年,永乐皇帝开始修建紫禁城,到1420年,紫禁城正式完工。

距离今天,已有六百年。

六百年,一个个帝王来了又去,不变的是红墙金瓦的紫禁城

洪武、永乐年间,是动荡的岁月,但也是明朝充满朝气的青春时代。蒙古人被彻底赶回了漠...

我在B站上发了一个视频,讲《陌生女人的来信》,结果在微博和公号收到了很多留言,我看了很有感慨,想再说两句。

01

有些留言说:“你用追星族和杨丽娟来比照女主人公,太庸俗了。你不能理解女主人公独立的人格和强大的精神。”

我对这些网友有四个字的评价:叶公好龙。

纯粹的叶公好龙。

《一个陌生女人的来信》的女主人公写在小说里,茨威格用一大堆煽情的词儿来描写她的心理,你们就觉得好高雅啊好强大好决绝的爱啊。...

我真是老了,跟不上聪明人的变化了。

01 今天,我在朋友圈就看到连岳老师的一篇文章。有位女生说自己生了两个女儿,家里想要个儿子,她觉得压力有点大,不知道该不该生第三胎。 连岳老师的答复是这样的: 这段话当然也不能说一定就错,但问题是——这还是那位妇女之友、情感专家连岳老师吗? 以前我们的连老师不是这么说的啊。 连岳老师以前不是说:“只有视孩子为工具的想法,才会孜孜不倦地劝...

我真是老了,跟不上聪明人的变化了。

01 今天,我在朋友圈就看到连岳老师的一篇文章。有位女生说自己生了两个女儿,家里想要个儿子,她觉得压力有点大,不知道该不该生第三胎。 连岳老师的答复是这样的: 这段话当然也不能说一定就错,但问题是——这还是那位妇女之友、情感专家连岳老师吗? 以前我们的连老师不是这么说的啊。 连岳老师以前不是说:“只有视孩子为工具的想法,才会孜孜不倦地劝...

01

我在一篇文章里看到过一句话:

少年喜欢把变化挂在嘴上,但他们在内心深处并不相信世界真的会变。他们总觉得青春将永远常在,自己也永远会是这个样子。成年人不喜欢谈论变化,因为他们在早已知道万物不定,世事无常。

我想起了自己的少年时代,想起那个身处变化之中而不自知的少年。他喜欢尝试各种各样的可能性,每种可能性似乎都通向另一个不同的我。但是最终,所有的可能性都一一消失,只留下唯一的一种现实,走向现在...

01

这是一个故事:

有一座城市,那是你能想到的最幸福的城市。安定,温暖,充满各种各样的欢乐。这里没有战争,没有毒品,没有污染,没有贫穷,甚至也没有心碎。在这座城市里,人们和生活达成了和解。

夏日庆典到来了。天空明亮如镜,广场上音乐轰鸣。人们穿上鲜艳的衣服,骑着骏马,带着孩子,欢庆自己的生活。微笑,钟声,游行,赛马,帐篷,鲜花,风笛。

这是完美的城市,这是一个人间的乌托邦。没有人能写尽它的喜乐,...

今天向大家推荐几本书。

01 人为什么要读书? 这个话题我以前在谈到过。读书有两种,一种是功利性的,通过读书获得某种技能。比如要学编程序,买本Eckel的《java编程思想》;要学养猪,买本农学院的《母猪产后护理》,性质都是一样的。但更多时候,我们读书是非功利的,并没有指望靠读这些书谋生。 这种非功利性的阅读有什么意义呢? 范雨素说:“读书可以让人心灵干净。一本书读完可能很快就忘干净...

今天向大家推荐几本书。

01 人为什么要读书? 这个话题我以前在谈到过。读书有两种,一种是功利性的,通过读书获得某种技能。比如要学编程序,买本Eckel的《java编程思想》;要学养猪,买本农学院的《母猪产后护理》,性质都是一样的。但更多时候,我们读书是非功利的,并没有指望靠读这些书谋生。 这种非功利性的阅读有什么意义呢? 范雨素说:“读书可以让人心灵干净。一本书读完可能很快就忘干净...

今天本来想写一篇谈论茨威格的文章,但是看新闻以后,觉得茨威格可以等一等,先说说阿富汗吧。

01 关于阿富汗历史,市面上能见到的最好一本就是安萨利的《无规则游戏》了。 这本书中,我印象最深的是第12和第13章。这两章讲述了国王阿曼努拉的悲剧。 1919年,27岁的阿曼努拉登上了王位。他很快就做出了一系列改革:保护宗教信仰自由、全面废除奴隶制残余、制定结婚彩礼的上限、女子未年满18岁不得结婚、任...

今天本来想写一篇谈论茨威格的文章,但是看新闻以后,觉得茨威格可以等一等,先说说阿富汗吧。

01 关于阿富汗历史,市面上能见到的最好一本就是安萨利的《无规则游戏》了。 这本书中,我印象最深的是第12和第13章。这两章讲述了国王阿曼努拉的悲剧。 1919年,27岁的阿曼努拉登上了王位。他很快就做出了一系列改革:保护宗教信仰自由、全面废除奴隶制残余、制定结婚彩礼的上限、女子未年满18岁不得结婚、任...

01

我不知道关注这个公号的是些什么样的人。

微信公号里有数据分析的功能。它告诉我:你们58%是男生,42%是女生,大约30%来自一线城市,将近一半的人使用苹果手机,一半人使用安卓手机。

但这些数字还是无法告诉我,阅读我文章的是一些什么样的读者。

我只能从留言里猜测。

每发表一篇文章,少的有几百条留言,多的有一两千条留言。我放出来的大约只有百分之五左右,但没放出来的,每条我也都会去读。

有些留言真挺奇葩...

今天先谈一个文学方面的话题:男作家怎么写女性?

01 就我的阅读范围而言,能写好女性角色的中国男作家少的可怜,绝大多数都不及格。 这个问题自古以来就有。古代的小说家在这方面的表现就很糟糕,他们对女性的心理大多缺乏最基本的共情能力。 就拿《三国演义》来说,整本书没有一个能站得住的女角色。戏份最重的按理说是貂蝉,但貂蝉什么性格?根本就说不清,完全是个工具人。糜夫人什么性格?甄妃什么性...

今天先谈一个文学方面的话题:男作家怎么写女性?

01 就我的阅读范围而言,能写好女性角色的中国男作家少的可怜,绝大多数都不及格。 这个问题自古以来就有。古代的小说家在这方面的表现就很糟糕,他们对女性的心理大多缺乏最基本的共情能力。 就拿《三国演义》来说,整本书没有一个能站得住的女角色。戏份最重的按理说是貂蝉,但貂蝉什么性格?根本就说不清,完全是个工具人。糜夫人什么性格?甄妃什么性...

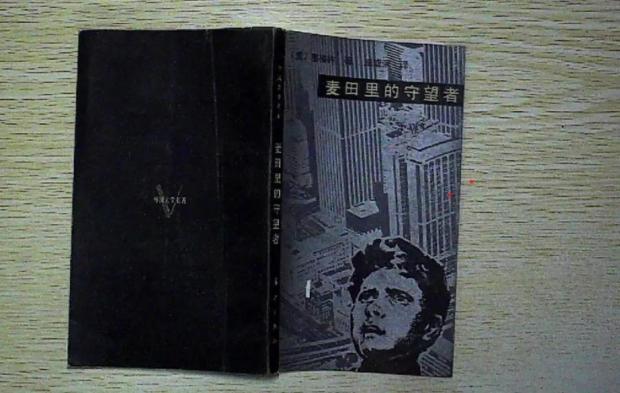

01 我十七岁的时候,在图书馆里翻到了一本薄薄的小书。它一下子让我着了迷,我反反复复读过好多遍,它成了我青春时代的《圣经》。 这本书就是《麦田里的守望者》。 当时觉得这本书真是太牛了,世上怎么会有这么好看的书?! 书中的主人公叫霍尔顿。他给我的感觉就像身边的一个熟人、一个朋友。我觉得自己非常了解他。不止是了解,简直是感同身。 到了二十五六岁的时候,这本书对我的魅力就渐渐消失了...

01 我十七岁的时候,在图书馆里翻到了一本薄薄的小书。它一下子让我着了迷,我反反复复读过好多遍,它成了我青春时代的《圣经》。 这本书就是《麦田里的守望者》。 当时觉得这本书真是太牛了,世上怎么会有这么好看的书?! 书中的主人公叫霍尔顿。他给我的感觉就像身边的一个熟人、一个朋友。我觉得自己非常了解他。不止是了解,简直是感同身。 到了二十五六岁的时候,这本书对我的魅力就渐渐消失了...

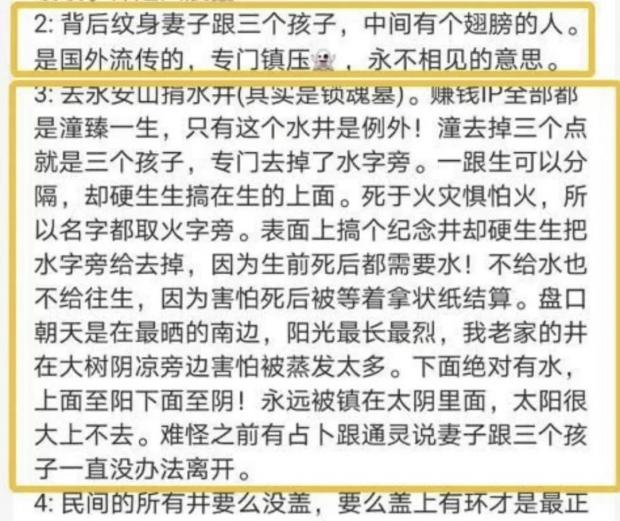

林生斌的事儿,本来不想再专门写文章,可实在忍不住了,因为那口井,那口镇魂井! 那天晚上刷微博的时候,真把我震惊了。 这种重的井盖子,还没有把手,这就是为了不让人打开;这个井修在很偏僻的地方,根本不方便取水,说明根本就是个假井,就是镇魂用的;井深181米,寓意十八层地狱九九通幽,让妻子孩子的灵魂永世不得翻身;水井形状是八芒星,代表至刚至阳,好来镇住魂魄;井上写的童臻一生,潼字去了三点水,是不给...

林生斌的事儿,本来不想再专门写文章,可实在忍不住了,因为那口井,那口镇魂井! 那天晚上刷微博的时候,真把我震惊了。 这种重的井盖子,还没有把手,这就是为了不让人打开;这个井修在很偏僻的地方,根本不方便取水,说明根本就是个假井,就是镇魂用的;井深181米,寓意十八层地狱九九通幽,让妻子孩子的灵魂永世不得翻身;水井形状是八芒星,代表至刚至阳,好来镇住魂魄;井上写的童臻一生,潼字去了三点水,是不给...

关于林生斌先生的事,有人不断艾特我,问我咋想。我以前说过同情林先生的话,他的意思可能是说我SB了吧,丢人了吧。我觉得可能是这个意思。 那我就来说两句。 我原来对林先生确实充满好感,尤其是这张图片,深深打动了我。 这样的人间惨剧,这样的极度悲痛,人们很难不为之动容,很难不去为这个人感到心疼。 一直到今天,我也不认为林先生的悲痛是夸张出来的。否则,人心真...

关于林生斌先生的事,有人不断艾特我,问我咋想。我以前说过同情林先生的话,他的意思可能是说我SB了吧,丢人了吧。我觉得可能是这个意思。 那我就来说两句。 我原来对林先生确实充满好感,尤其是这张图片,深深打动了我。 这样的人间惨剧,这样的极度悲痛,人们很难不为之动容,很难不去为这个人感到心疼。 一直到今天,我也不认为林先生的悲痛是夸张出来的。否则,人心真...

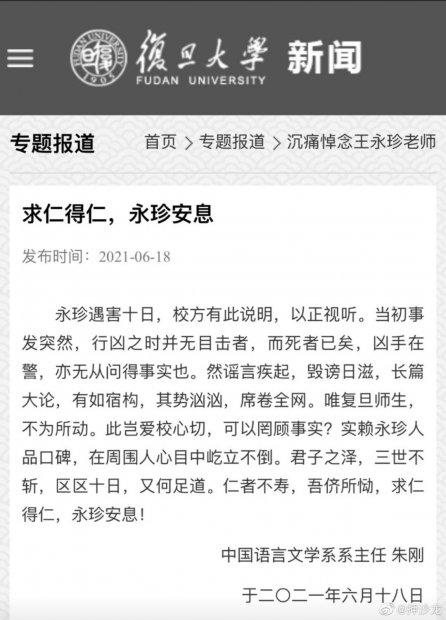

01 我老早就说:现代人不要写文言文,不要写文言文,不要写文言文。 果不其然,写文言文容易出事。复旦大学的朱刚教授的一篇文言文刷屏了。 让我说,这篇文章就两个字:不通。 整篇文章从第一句到最后一句,几乎每一句都不通顺,语感也完全不对。比如说“凶手在警”,这简直就不成话。凶手在警后,“亦无从得问事实也”,此句亦不通顺也。至于“此岂爱校心切,可以罔顾事实?”反问句硬是变成了质问句。 ...

01 我老早就说:现代人不要写文言文,不要写文言文,不要写文言文。 果不其然,写文言文容易出事。复旦大学的朱刚教授的一篇文言文刷屏了。 让我说,这篇文章就两个字:不通。 整篇文章从第一句到最后一句,几乎每一句都不通顺,语感也完全不对。比如说“凶手在警”,这简直就不成话。凶手在警后,“亦无从得问事实也”,此句亦不通顺也。至于“此岂爱校心切,可以罔顾事实?”反问句硬是变成了质问句。 ...